コラム

歯周病が全身に及ぼす影響とは?健康を守るために今できること

歯周病は「自分には関係ない」と思っていませんか?歯周病の初期は痛みや自覚症状がほとんどないため、知らず知らずのうちに進行してしまいます。また、歯周病が単なる口の中の問題ではなく、全身の健康にも影響を与えます。

今回は、歯周病と全身疾患の関係についてご紹介します。

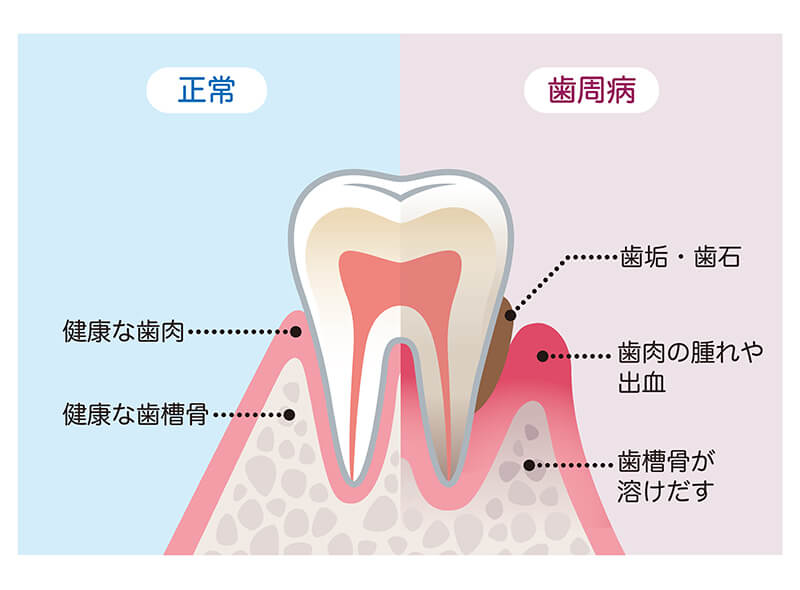

歯周病とは

歯周病は、細菌感染によって歯茎や歯槽骨が炎症を起こす病気です。初期段階では歯茎の腫れや出血が見られますが、痛みが少ないため気づきにくいのが特徴です。進行すると歯がぐらつき、最終的には抜け落ちてしまうこともあります。

以下の様な症状に心当たりはありませんか?ひとつでも当てはまる方は歯周病かもしれません。

- 歯を磨くと出血する

- 口臭が気になる

- 歯と歯の間に食べ物がはさまりやすい

- 歯が長くなったような気がする

- 朝起きた時、口の中がネバネバする

- 歯茎が赤く腫れている

- 特に硬いものが噛みにくい

- 歯がグラグラしている

- 歯茎から膿がでる

歯周病と関係のある全身疾患

歯周病が進行すると、口の中の細菌や炎症による物質が血流に入り込み、全身の健康に影響を及ぼします。主に以下のような疾患との関連が指摘されています。

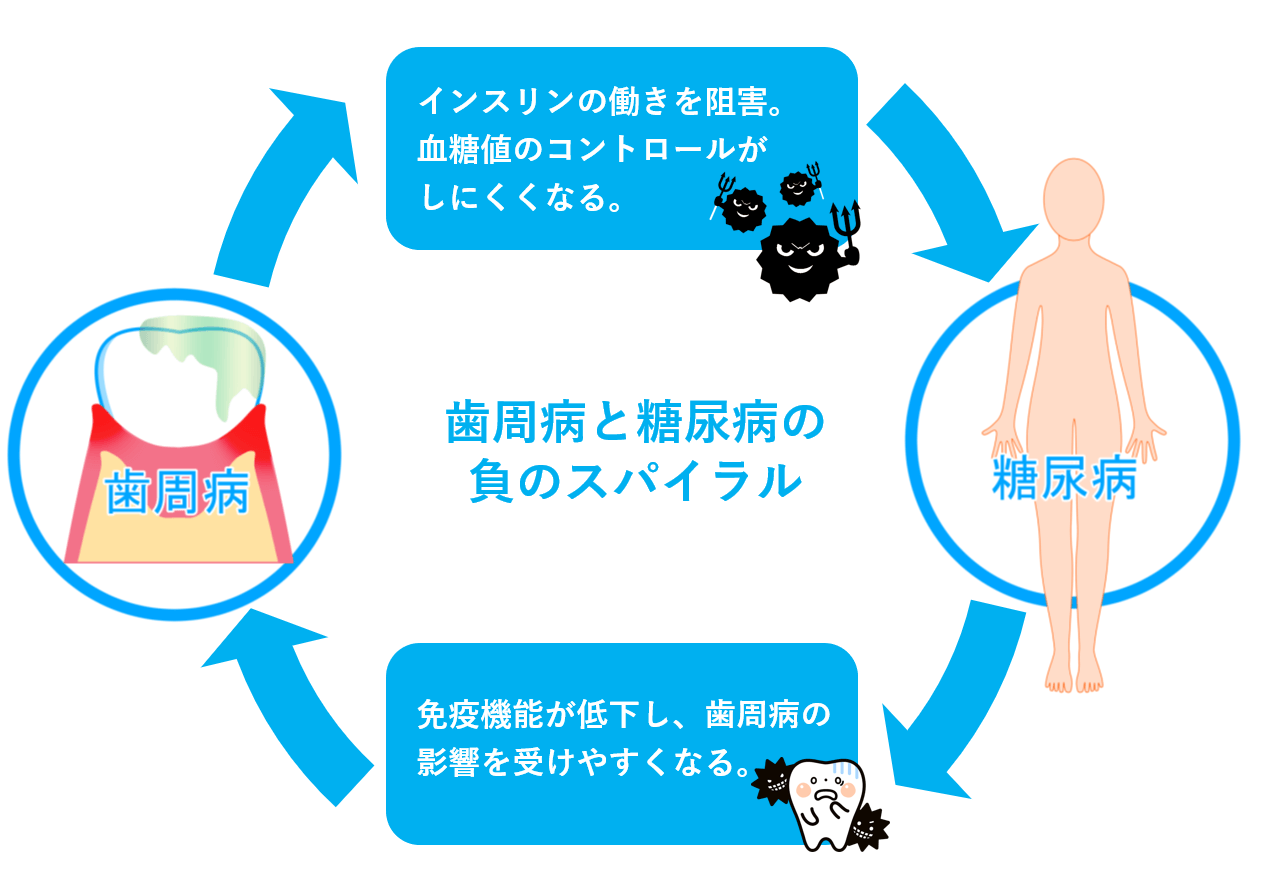

糖尿病

糖尿病になると、唾液の分泌や免疫力の低下により、歯周病になりやすくなります。また、歯周病の炎症が血糖値のコントロールを悪化させることが分かっています。つまり、歯周病と糖尿病は相互に影響を与え合う関係にあるのです。

心疾患・脳梗塞

歯周病菌が血管内に侵入すると、動脈硬化を引き起こしやすくなります。その結果、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まるとされています。

誤嚥性肺炎

高齢者の方に多い誤嚥性肺炎は、口の中の細菌が誤って気管に入り込むことで発症します。歯周病菌もその一因となるため、口腔ケアを徹底することが肺炎予防につながります。

妊娠トラブル(早産・低体重児出産)

歯周病の炎症物質は、子宮の収縮を促し、早産や低体重児出産のリスクを高めることが分かっています。妊娠中はホルモンバランスの変化で歯周病が悪化しやすいため、特に注意が必要です。

歯周病を予防するためにできること

歯周病の予防は、全身の健康を守ることにもつながります。歯周病を予防するには、その原因となるプラーク(歯垢)をできる限り減らすプラークコントロールが大切です。

歯周病は初期症状が分かりにくいため、定期的に歯科医院でチェックすることが大切です。歯石除去やプロフェッショナルクリーニングも予防に役立ちます。

歯科医院で正しい歯の磨き方を身に着け、実践することも効果的です。

また、バランスの取れた食生活や適度な運動も免疫力を高め、歯周病予防につながります。

喫煙も歯周病を悪化させる大きな要因です。生活習慣を見直すことも大切です。

まとめ

今回は、歯周病と全身疾患の関係についてご紹介しました。

歯周病は、お口の中だけでなく、全身の健康にも大きな影響を及ぼす病気です。毎日のケアと歯科医院での定期検診を習慣化し、歯周病を予防することで、健康な体を維持しましょう。